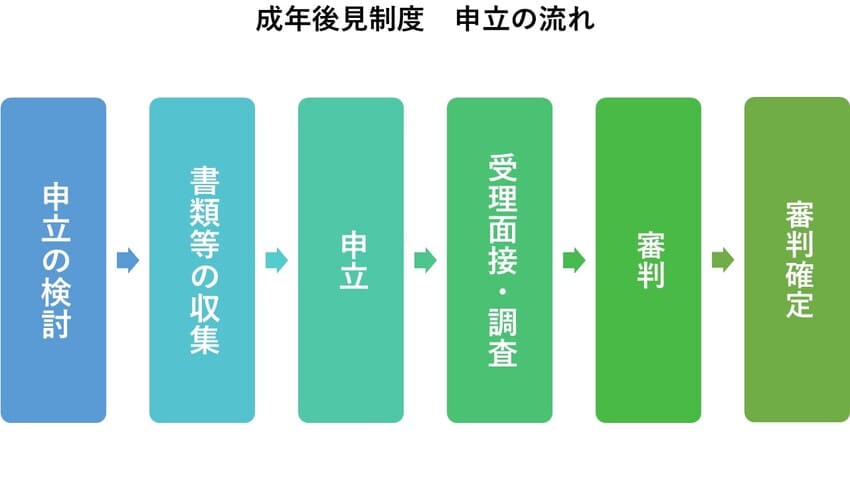

成年後見制度を利用するためには家庭裁判所へ申立する必要があります。

下の図が成年後見申し立ての流れとなります。

1.申立の検討

申立てをする前に、その方に成年後見制度の利用が本当に必要かどうかを十分に検討してください。

成年後見制度は、一度開始されると、本人の判断能力が回復するか、または本人が亡くならない限り、終了しない制度です。途中でやめることが難しいため、他に利用できる制度がないかどうかも含め、慎重にご検討ください。

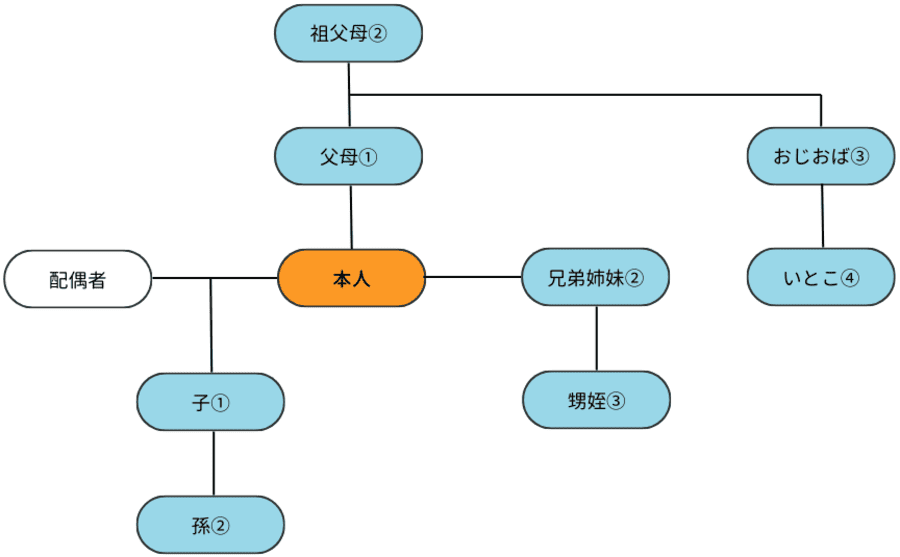

次に、申立てを行う方を決める必要があります。

成年後見制度の申立ては誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・4親等以内の親族に限られます。たとえば、4親等以内の親族には、父母、兄弟姉妹、おじ・おば、おい・めい、いとこがいます。

下の図が4親等以内の親族のイメージ図です。(横に書いてある数字は親等となります。)

もし配偶者や親族がおらず、本人も申立できる状態でない場合、自治体の首長(市町村長)が申立することもできます。お住いの福祉課等に問い合わせしてみてください。

次に誰が成年後見人(保佐人・補助人)をするかについてです。

申立するとき、誰に成年後見人(保佐人・補助人)をしてほしいかを候補者として挙げることができます。「この人にお願いしたい」という方がいれば、その方を候補者として挙げてください。しかし、誰を成年後見人にするかは家庭裁判所が決めることなので本人の状況によっては候補者が選任されない場合もあります。もし適切な候補者がいないのであれば、家庭裁判所が適任と思われる方を選任します。

2.書類の収集

申立のために申立書の記入のほか、必要書類としていくつか必要な書類等があります。(※1)

申立の書類は家庭裁判所でもらえるほか、家庭裁判所のホームページでも掲載されています。(※2)

用意する書類のなかには、

- 戸籍・住民票等官公庁で取得するもの

- 通帳等本人の資産や収支がわかるもの

- 本人の支援者が日頃の本人の様子を記入する「本人情報シート」

- 医師に記入してもらう「診断書」

などがあります。

多くの書類が必要になり、時間もかかりますので余裕をもって準備してください。

(※1) 成 年 後 見 等 開 始 申 立 必 要 書 類(チェックリスト)については、右のボタンをクリックするとご覧いただけます。

(※2) 申立の書類については、「家庭裁判所のホームページ」をご覧ください。

3.申立

書類が完成しましたらいよいよ申立です。

申立は本人が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に申し立てをしてください。例えば、本人が名古屋市に在住しているのであれば名古屋家庭裁判所になります。

受理面接の予約をする必要もありますので申立書類を家庭裁判所へ送ったときに連絡をするといいでしょう。

4.受理面接・調査

申立したのち、家庭裁判所にて受理面接や調査があります。

本人の状況や提出された申立書類に沿っていくつか確認が行われます。

時間は30分~1時間ほどかかります。成年後見もやいが候補者の場合、家庭裁判所まで同行し受理面接にも同席します。

5.審判

受理面接・調査を終え、家庭裁判所が成年後見人等を付けることが適切であると判断したら後見(保佐・補助)開始の審判がおり、審判書が本人・申立人成年後見人等に就任した方に送られます。

審判書にはどの類型であるか、誰が成年後見人等に就任したかが記載されています。

届いた審判書は必ず確認してください。

6.確定

審判書が届いて、次の日から数えて2週間の不服申立期間が経過すると審判が確定します。

審判が確定したのち10日前後で後見(保佐・補助)の登記が完了します。

成年後見人等は登記事項証明書によって実際の後見活動ができるようになります。

申立~審判までの期間

申立書類を家庭裁判所に提出してから審判がなされるまでの期間について、約7割のケースが2ヶ月の間に審判されるようです。ただし、2週間の不服申立期間や登記完了するまで10日前後必要になりますので成年後見人等が実際に動くことができるようになるまで約3ヶ月かかります。